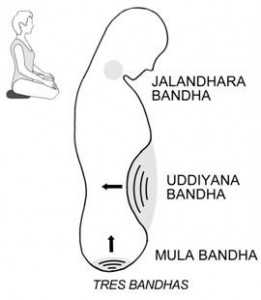

les Bandhas d’après B.K.S. Iyengar:

« Sans les bandhas, la pratique du Pranayama perturbe la circulation de Prana et nuit au système nerveux ».

« Bandha veut dire: Chaine, ligature, sceau, emprisonnement ou capture. c’est aussi le nom donné à certaines postures dans lesquelles certains organes ou parties du corps sont serrées, contractées, controlées. Quand on produit de l’électricité, il est nécessaire d’avoir des transformateurs, des conducteurs, des fusibles, des intrerrupteurs et dse fils isolés pour transporter le courant à destination, car sinon, l’électricité produite serait dangereuse ».

« Lorsqu’en pratiquant le Pranayama, le yogi fait circuler le Prana dans tout son corps, il est aussi nécessaire qu’il emploe les bandhas pour éviter que l’énergie ne se disperse et pour la transporter là où il faut, sans dommages. »

« Parmi les nombreux bandhas mentionnés dans les textes de Hatha Yoga, les 3 principaus essentiels au pranayama sont: Jalandhara Bandha, Uddiyana Bandha, Mula Bandha. ils facilitent la distribution de l’énergie et empêchent la deperdition par hyperventilation du corps ».

Voici, dans le désordre, d’abord la pratique d’Uddiyana Bandha, tel qu’enseigné dans les cours de François, sachant que cette pratique est réservée aux personnes qui maitrisent déjà les 4 temps du souffle, qui connaissent la mise en place de Mula et de Jalandhara Bandhas.

les contre indications à cette pratique détaillée ci-dessous sont:

- Opérations récentes de l’abdomen, hernie hiatales, grossesse, hypertension, problèmes cardiaques!

UDDYANA BANDHA SUR LE DOS :

Allongé sur le tapis les jambes repliées, pieds à plat devant chaque fessier, le bas du dos bien déposé avec les fesses tirées un peu plus bas vers les talons… les bras détendus le long du corps…

Vous inspirez tranquillement puis en suspension P.P. vous prenez le Mula bandha (Zone racine) ainsi que le Jalandhara bandha (menton sur gorge) et vous expirez longuement…

Puis en suspension P.V. Accompagnez la remontée du périnée, à l’intérieur du petit bassin… Ouvrez les basses côtes sans reprendre d’air, ce qui crée une dépression qui aspire le ventre vers les lombaires et les reins, et l’estomac est remonté sous les basses cotes. Maintenez cette suspension et cette remontée des viscères sous les cotes, tant que c’est confortable…………………………..

Puis relâchez lentement l’estomac, le ventre et les 2 bandhas, gorge et zone racine se détendent et accueillez l’inspir par la pointe du nez, puis expirez par la bouche, soupirez baillez autant que nécessaire…

Quelques respirations de repos et d’observation avant de retenter une 2ème fois cette expérience… avec peut-être un peu plus de détermination ??

UDDYANA BANDHA dans les 3 socles debout (d’après I. M-L):

1er Socle : En position debout, Jambes écartées comme le bassin, genoux fléchis, les mains, tournées vers l’intérieur,en appui sur le milieu des cuisses, avec les bras tendus et le dos étiré:

1.* Inspirer là en étirant la C.V. et tout le dos…laissant s’ouvrir les basses côtes, dans une posture dos neutre, dans le respect de la cambrure naturelle de la C.V. puis, la ventouse du plancher pelvien se met en place…Prenez Mula Bandha et amenez le menton sur la gorge : Jalandhara Bandha.

2. Expirer longuement et complètement, sans serrer le ventre et en laissant seulement le coccyx réagir…

3. puis en suspension P.V. Accompagnez la remontée du périnée, ouvrez les basses côtes sans reprendre d’air, ce qui crée une dépression qui aspire le ventre vers les lombaires et les reins, et l’estomac est remonté sous les basses cotes. Le bassin est invité à s’enrouler, mais ce n’est pas lui qui décide de le faire !

4. après votre temps de suspension avec ce bandha…Relâchez lentement le ventre tout en douceur… Détendez le mula bandha

5. Inspirez en humant l’air… dégageant la gorge…… puis

6. Expirez par la bouche en fléchissant le buste vers l’avant…relâchant les bras vers le sol…

Retrouvez la position de départ de ce 1er socle et reprenez… au N°1*

2ème socle : les jambes très écartées, pieds parallèles, les mains, tournées vers l’intérieur, en appui sur le haut des cuisses,dos incliné avec le buste fléchi en avant, les fesses en arrière, avec les bras tendus et la tête un peu rentrée dans les épaules, puis idem N°1*

Retrouvez la position de départ de ce 2ème socle et reprenez…

3ème socle : Pieds joints, genoux joints et fléchis… les mains, tournées vers l’intérieur, en appui sur le haut des cuisses, dos incliné avec le buste fléchi en avant, les fesses en arrière, avec les bras tendus et la tête un peu rentrée dans les épaules,

Retrouvez la position de départ de ce 3ème socle et reprenez…

JALANDHARA BANDHA :

Jala signifie filet, trame, ou réseau de mailles.

André Van Lisbeth nous dit ceci : « Dans l’optique du pranayama, Jalandhara Bandha est probablement la Bandha la plus importante car elle accompagne nécessairement toute rétention un peu prolongée du souffle.

Jalandhara Bandha a donc pour mission de protéger le cœur et le système vasculaire contre les effets nocifs des rétentions de souffle prolongées.

Jalandhara permet de percevoir la circulation de Prana et apaise le mental.

Grâce à Jalandhara, l’étirement cervical dégage les nerfs crâniens et agit sur le bulbe céphalo rachidien qui inclut les centres respiratoires et cardiaques, des centres réglant la vasomotricité et certains métabolismes essentiels. »

Lorsque le menton est correctement placé à la fourchette du sternum, on perçoit un net étirement de la nuque qui dégage les sinus.

Le bon placement de ce bandha consiste donc à maintenir la cage thoracique élevée après une inspiration, puis de commencer par un recul du menton, la cage reste ainsi suspendue par les muscles du cou, suivit d’un étirement de la nuque en abaissant le menton vers le creux de la gorge……

C’est pourquoi, il est dit que l’on doit savoir placer Jalandhara avant tout travail respiratoire pour éviter de trop solliciter le cerveau…

Les postures telles que Viparita, ou la chandelle, ou la charrue permettent de bien préparer ce bandha !

D’après le bel article de Bernadette Gastineau dans INFOS YOGA N°101 de Mars/Avril 2015. Hommage lui soit rendu !

Tag Archives: corps

Le Yoga des Yeux

Le mot yoga est aussi connu comme «l’union» ou «unité» et ce mot yoga est dérivé du mot sanscrit yuj, il signifie «se joindre».

Yeux Palming exercice

Avantages: –

1. Palming détend et rafraîchit la force globe oculaire.

2. Stimule la circulation de l’humour aqueuse, le liquide qui circule entre la cornée et le cristallin de l’oeil, facilitant l’altération de la vision défectueuse.Comment faire:

1. Asseyez-vous doucement et fermer les yeux.

2. Massage de la paume des mains énergiquement jusqu’à ce qu’ils deviennent chauds. Régler les paumes doucement sur les paupières, sans aucune force excessive.

3. Découvrez la chaleur et l’énergie étant transmise des mains dans les yeux et les muscles des yeux relaxant.

4. Les yeux sont baignés dans une obscurité apaisante.

5. Restez dans cette situation jusqu’à ce que la chaleur des mains a été absorbée par les yeux.

6. Abaissez ensuite les mains, en gardant les yeux fermés.

7. Encore une fois frottez les paumes ensemble jusqu’à ce qu’ils se révèlent être chaude et placez-les sur les yeux fermés.

8. Ne nouveau ce processus au moins 3 fois.Remarque: Assurez-vous que la paume des mains et de ne pas les doigts pour couvrir les yeux.

Suivez Note:

1. Les avantages sont mieux si l’exercice est expérimenté en face du soleil de croissance ou de réglage.

2. Soyez conscient de la chaleur et la lumière sur les yeux fermés.

3. Ne jamais regarder directement le soleil, sauf pour quelques instants initiale quand il est juste montée ou quand il est sur le point de réglé.

Définition:

«Le yoga n’est pas un mythe antique ensevelies dans l’oubli. Il est l’héritage le plus précieux de nos jours. Il est besoin essentiel d’aujourd’hui et de la culture de demain.”

http://www.bonyoganidra.com/

Yoga Thérapie

Définition: Quelle est la thérapie de yoga?

Yoga thérapie est l’application des techniques de yoga classiques sur les plaintes spécifiques. La thérapie est couramment utilisé pour le traitement de maladies. Cela inclut souvent une attitude passive du client. Ce qui est spécial à propos de la thérapie de yoga est que vous apprenez avec nous comment vous pouvez activer vos pouvoirs d’auto-guérison de façon indépendante. Fisch mit Kissen unterstützt

Voici Yoga thérapie est très bien combiné avec la médecine conventionnelle et d’autres thérapies naturelles sur rendez-vous. Peu importe comment votre corps semble juste – Yoga thérapie est adapté pour les débutants et les pratiquants de yoga expérimentés.

Yoga thérapie est un concept de style de vie axé sur la santé pour tous les gens qui veulent faire quelque chose pour eux-mêmes. À tout moment, n’importe où.

La sagesse qui guérit

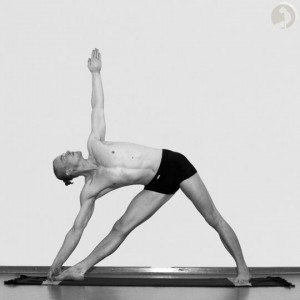

TRIKONASANA la posture du triangle

Cours de Yoga, stage, à Saint Maximin la Sainte Baume

Trikonasana peut être considérée comme la posture reine des postures debout.

Technique :

Prendre la posture de tadasana la montagne, point de départ de toutes les postures debout.

tadasana la montagne cours de yoga paris bastilleOuvrir les jambes de la longueur d’une jambe, les deux jambes ouvertes sont pareilles à un triangle équilatéral.

Les pieds sont parallèles, les bras à l’horizontale dans l’alignement des épaules, les paumes ouvertes tournées vers le sol, les doigts en contact, le pouce légèrement ouvert.

Tourner le pied gauche légèrement vers l’intérieur ( plus ou moins 60° ) en faisant partir ce geste du centre de gravité du corps (3 travers de doigts sous le nombril ), tournez le pied droit vers l’extérieur avec cette même conscience. Pour dynamiser les jambes, monter les rotules sans bloquer l’articulation du genoux . Le talon droit se trouve dans l’alignement de l’arc du pied gauche.

Absorber le pli de l’aine. Au milieu se situe l’articulation de la hanche ( Dite coxo-fémorale ) étirer le bras droit loin sur le côté, et tout le corps.

Venir entourer la cheville avec la main. Étirer puissamment les deux bras dans l’alignement des épaules . Les deux flancs restent harmonieusement étirés.

Etirer la nuque en douceur, et tourner le visage vers le ciel. Regarder le pouce de la main levée, en faisant partir le regard de l’arrière de la tête.

fiche technique posturale Trikonasana la posture du triangle yoga paris bastille 75012Laisser rayonner la posture depuis le cœur.

Support : un bloc en bois ou en liège peut être placé derrière le pied, L’avant du bloc se situe au niveau de la malléole externe. Ce support facilite l’ajustement de la posture.

Quitter la posture :

Contracter légèrement le périnée, et revenir sur une inspir en gardant bien l’étirement. Changer de côté.

Effets :

Cette posture donne de la stabilité et de la force. Elle conjugue la Verticale, l’Horizontale et l’oblique, directions fondatrices de toutes construction.

Elle nous aide à nous situer dans l’espace physique et relationnel.

Exercice :

S’entrainer à bouger les pieds et les jambes sans que la tête ne suive le mouvement, en restant centré.

Réflexions :

Dans trikonasana, on peut conscientiser la spirale dans chaque jambe. Donner l’information d’une rotation externe en haut de la cuisse et d’une rotation interne vers la malléole interne et même jusqu’à la racine du gros orteil.

Tous nos os sont spiroïdes.

Conscience de la musculature profonde : tout le long de la colonne vertébrale, il y a des petits muscles qui la protègent. Chez la plupart d’entre nous, cette musculature est sous-employée.Son activation dans Trikonasana est très importante. Cette activation s’obtient par l’étirement nuancé de l’axe vertébral. Pour que cet étirement puisse bien s’accomplir, cela demande un bon placement du bassin.Un point sait tout :

Entre la 2°et la 3° vertèbre lombaire, au niveau de la taille, se trouve un des plus grands points d’acupuncture : la « porte de la vie éternelle ». Ming Men.

Dans la sagesse médicale chinoise, on appelle les tensions autour de cette zone « les écorces de l’ego ». La libération de ces tensions nous sera une aide pour retrouver notre identité profonde et de là, notre projet de vie.http://www.yoga-amrita.com/

l’Automne ou le mouvement d’intériorisation

COURS DE YOGA SAINT MAXIMIN LA SAINTE BAUME

Les mouvements énergétiques des saisons

En cette rentrée automnale, nous nous lançons dans un nouveau projet pour l’année qui vient : celui d’écrire un article sur chaque saison, non pas à partir de la saison proprement dite comme nous l’avons déjà fait sur ce site (le printemps, l’été, l’automne, l’hiver), mais autour d’une réflexion sur le mouvement énergétique propre à chaque saison.

Dans la tradition chinoise, chaque saison est associée à un type d’énergie particulière qu’il s’agit de suivre, et surtout de vivre, afin d’en puiser la force et nourrir ainsi son corps tout au long de l’année. C’est avant tout parce que nous ne suivons pas les cycles naturels des saisons que la santé se détériore et les maladies apparaissent. Telle est la règle sur laquelle se base toute la tradition chinoise.

Dans ces différents articles saisonniers, il s’agira donc à la fois de développer une réflexion sur chaque type d’énergie mais aussi d’y associer des recommandations pratiques simples qui vous permettrons de vivre pleinement ce mouvement énergétique propre à chaque saison.

L’automne, ou le mouvement d’intériorisation

Dans la Tradition Chinoise, les saisons, comme toute chose, peuvent se saisir au travers des notions de Yin et de Yang. Ainsi, l’Automne manifeste le déclin du Yang et la naissance du Yin. Mais le mouvement énergétique propre à l’Automne se saisit peut-être mieux encore par les caractéristiques Yang et Yin prises dans leur qualité dynamique : le Yang est expansif, centrifuge, une énergie qui va du centre vers l’extérieur, de l’individu vers le monde. Le Yin, à l’inverse, concentre et possède une dynamique centripète allant de l’extérieur vers le centre, du monde vers l’individu. Autrement dit, la saison automnale entamant la naissance du Yin consacre le mouvement de l’externe vers l’interne : c’est le mouvement d’intériorisation.

Ralentir, premier mouvement vers l’intériorisation

Comme nous le soulignions dans notre article sur l’été, considérer la période estivale comme une période de repos est particulièrement injustifié du point de vue énergétique. L’été est au contraire la saison qui nous pousse à être le plus actif ou active comme nous le montre nos envies de partir ou de sociabilité. L’automne sonne nécessairement la fin de cette phase de mouvement : il s’agit donc en premier lieu de ralentir, ou plus précisément d’accepter de ralentir.

Et cela n’est pas aisé car la rentrée du mois de septembre nous pousse au contraire à la mise en mouvement de nouveaux projets, de s’adapter à de nouvelles situations professionnelles ou autres. C’est sans doute cette contradiction entre la demande sociale et le tempo énergétique de la saison automnale qui explique en partie cette baisse de régime, ce manque d’énergie et cette fatigue lancinante. Tout se passe comme si nous devions, non seulement trouver l’énergie pour porter ces projets mais également contrecarrer la tendance au ralentissement que l’on ressent et perçoit dans la nature.

Sans doute, peu d’entre nous peuvent outrepasser les logiques sociales et ralentir toutes leurs activités au moment où tout le monde « rentre ». Nous pouvons cependant trouver des temps où consciemment nous cherchons à ralentir, à prendre notre temps, à s’accorder et à renouer avec le rythme naturel. La marche nous semble une voie privilégié pour ce faire. Non pas la marche active et volontaire des randonnées montagnardes de l’été. Non, plutôt une marche lente et réceptive dans les forêts ou les parcs qui sont magnifiques en cette saison.

Une marche où vous prenez le temps – ou plus précisément, vous laissez le temps vous imposer son rythme – une marche durant laquelle vous laissez les sensations (odeurs, couleurs, sensation de fraîcheur et d’humidité, la brise légère sur votre visage) vous affecter, vous nourrir en conscience. Réservez-vous un temps de marche durant les week-end. Vos Poumons, organes associés à l’Automne, se régaleront et se renforceront au contact de cet air pur et frais des forêts.

Une marche où vous laissez votre esprit lui aussi suivre son propre cours. L’automne, saison où traditionnellement l’on engrange et on comptabilise le foin et autres céréales en prévision de l’hiver à venir, est le temps des bilans, du retour sur investissement si l’on peut dire. La marche automnale tendra naturellement vers cet état d’esprit et vers ces pensées : qu’ai-je obtenu des efforts consentis, des projets mis en route au printemps ? Quelles leçons retenir de telle expérience passée ? Prenez le temps de faire advenir ces bilans lors de ces marches automnales et d’en accepter les leçons.

Le retour au corps : second mouvement vers l’intériorité

Nous avons vu que la naissance du Yin qui caractérise l’Automne peut être aussi vu comme le mouvement allant de l’extérieur vers l’interne, du monde vers l’individu. Ce mouvement intériorisation nous amène ainsi à un retour vers le corps de l’individu, vers notre corps. C’est sans doute la seconde étape qu’il faut entamer pour vivre cette saison automnale. Retourner vers son corps oui, mais comment ? Cela peut prendre plusieurs formes différentes. Les massages comme le Shiatsu, mais aussi sous ses autres formes, nous ramènent évidemment vers notre propre corps. Les auto-massages seront également les bienvenues, comme celui-ci : Petit Do-In du haut du dos.

Le toucher est le sens qu’il faut privilégier et développer en cette saison. Et ce n’est pas un hasard si la peau est considérée comme le troisième Poumon, qui, comme nous le soulignons plus haut, est l’organe rattaché à la saison automnale. Notre peau, là où s’exerce et se ressent le toucher, est la frontière qui définit notre enveloppe corporelle. La conscience de cette frontière par le toucher facilite cette corporéïté.

Nettoyer son corps est le second moyen qui permet de renouer avec la dimension corporelle de notre être. Nos conditions de vies (environnement urbain, alimentation, stress, gestion parfois difficiles des émotions, etc.) entraînent une pollution de notre organisme ; pollution dont il faut se débarrasser pour éviter un encrassage généralisé et un terrain propice à moyen et long terme aux maladies chroniques et autres cancers. Le corps possède ainsi des organes dont la fonction est de stocker ces déchets et pollution : les émonctoires. Les grands émonctoires du corps sont le Foie, les Poumons, le Gros Intestin , la peau et le Rein.

Nous avons vu comment les promenades renforceront les Poumons en cette saison. Par cela, elles favorisent leur capacité « émonctoire ». Énergétiquement, le Foie est au repos à l’automne, on préférera donc le nettoyer lorsqu’il se « réveillera » au tout début du printemps (début février). Le Gros Intestin est le second organe qui est lié, avec les Poumons à la saison automnale. C’est donc sur lui que nous pouvons aussi concentrer notre attention.

Le Dr Kousmine a montré comment le Gros Intestin est, avec le Foie, le lieu privilégié où se stockent les déchets de notre corps. L’hygiène intestinale, c’est-à-dire préserver un Gros Intestin propre, est ainsi un des piliers de sa méthode. Les lavements intestinaux, pratiques traditionnelles aujourd’hui oublié, sont ainsi bienvenues. Il s’agit de nettoyer par l’injection d’eau dans le colon, les dépôts qui se forment le long de l’intestin (principalement le Gros Intestin) qui créent un milieu pathogène et inflammatoire provoquant notamment douleurs du colon, selles irrégulières, gaz et plus généralement à l’encrassage généralisé du corps. Une fiche technique est téléchargeable ici pour plus d’informations.

Enfin, une autre manière de retrouver son corps est une attention particulière à son alimentation. En cette saison, il est bénéfique de consommer les légumes de saisons notamment de couleur blanche (la couleur associée en médecine chinoise à l’Autonome ) et de saveur piquante : le poireaux, toutes sortes de choux, le millet, la cannelle, le gingembre, ail, céleri, oignon, radis, piment, navet etc. En prévision de l’Hiver où votre corps refait ses réserves, vous pouvez consommer également davantage de légumineuses : pois, pois cassés, lentilles, haricots secs, pois chiche, les fèves, le haricot azuki, etc.

Le retour à soi : développer son intériorité

Troisième et dernière phase dans ce cheminement automnale pourrait s’intituler : développer son intériorité. C’est sans doute un travail qui suscite le plus de réticence ou d’interrogation pour une partie d’entre nous. Notre société en favorisant le mouvement, la vitesse, la vie professionnelle et familiale, l’intellect plus que le corps valorise ou sur-valorise même l’énergie Yang, Nous sommes construit dans cette culture portée vers le monde, tout ce qui est extérieur à nous, et bien peu nourrit à aller vers notre intérieur et à le connaître.

Cette difficulté à aller vers soi s’illustre à travers une question bien concrète : combien d’entre nous, hormis ceux et celles qui en font leur profession, connaissent la localisation de nos organe internes ? Le Foie est-il à gauche ou à droite ? A quoi sert-il ? Où s’arrête l’Intestin Grêle et où commence le Gros Intestin ? Bien sur, ce que nous appelons l’intériorité ne consiste pas à connaître la localisation de nos organes internes. Toutefois, ces simples questions nous indiquent l’état de nos connaissances sur ce qui constituent notre intérieur, même physique.

L’intériorité a parfois mauvaise presse car, dans notre société laïque, elle renvoie à la tradition religieuse comme étant liée à la prière ou alors comme étant opposée au principe moral du souci de l’autre : se tourner vers soi serait se détourner de l’autre, bref, une posture tendant vers l’égoïsme. C’est souvent la première réaction que j’entends lorsque j’évoque cette notion lors de mes séances de Shiatsu. Mais cette opposition n’a pas lieu d’être.

On peut plutôt définir l’Intériorité comme la capacité à être à l’écoute de sa vie intérieure, de ses besoins, de ses d’émotions, de ses intuitions et de ses aspirations profondes. C’est à être à l’écoute de sa voie intérieure, de sa conscience. C’est aussi, comme on le dit plus volontiers, prendre soin de son jardin secret.

Être à l’écoute requiert un premier pas souvent difficile : faire le silence en soi. Faire le silence face à nos pensées qui nous assaillent dès que l’on se pose. Car assurément, être à l’écoute de sa vie intérieure c’est d’abord réussir à se détourner du bavardage incessant de notre mental, à ces jugements sur tout et n’importe quoi souvent portés par la peur et l’inquiétude, à sa volonté d’organiser, de prévoir, de contrôler. Se détacher de ce verbiage mental pour descendre dans une zone plus basse, plus intérieure, dans son ventre, dans le Hara dirions-nous en suivant la tradition japonaise.

Et c’est le but premier des pratiques de méditation : prendre de la distance avec l’agitation mentale en focalisant son attention de manière bienveillante soit sur sa respiration ou sur ses sensations corporelles (son, couleur, toucher, etc.) pour que le silence s’installe peu à peu. Mais jamais pour très longtemps. Constatez, sans juger si cela est bien ou mal, qu’on est reparti dans ses pensées. Portez à nouveau son attention sur sa respiration, sur les sensations de son hara, ou à toutes autres sensations corporelles. Votre esprit repart ? Rien de plus naturel, ne vous focalisez pas dessus…Recommencez encore et toujours avec toujours plus de bienveillance envers vous… Vous finirez par sentir que vous observez vos pensées comme l’on regarde passer les nuages dans le ciel. Vous y êtes…L’agitation mentale s’éloigne, le silence advient… Ecoutez, savourez, toujours avec bienveillance…

Faire baisser l’agitation mentale pour atteindre des moments parfois furtifs de silence où l’écoute de soi devient possible, l’écoute de ce qui remonte du plus profond de soi, une écoute au travers de laquelle se forment des compréhensions de soi – mais aussi du monde extérieur-, de ses besoins véritables, sous un mode plus intuitif, plus profond, plus ancré, plus subtil, plus vrai en quelque sorte. Rentrer en contact avec son Etre intérieur comme le disent notamment les maître Zen Japonais.

Etre en lien avec son intériorité, c’est évidemment quelque chose qui s’apprend, se construit peu à peu. C’est une découverte insoupçonnée pour certains et certaines. Quelque chose avec lequel on apprend à cheminer, que l’on apprend à faire exister peu à peu au quotidien ou lors de pauses régulières où l’on « fait le point ». Accessoirement si l’on ose dire, c’est aussi une aide très précieuse pour lutter contre l’anxiété, la dépression, les émotions qui nous envahissent ou encore les états inflammatoires… Un temps où l’on prend rendez-vous avec soi-même, un temps où l’on prend soin de soi…

Il existe de multiples techniques de méditation. Voici une petite fiche technique simple pour vous y mettre : Conseils et techniques de base pour la méditation Vous pouvez également vous référer à une lecture abondante sur le sujet, notamment autour de la méditation de pleine conscience, issu du bouddhisme. En voici quelques unes que j’affectionne particulièrement:

- Méditer jour après jour de Christophe André

- Entrer en amitié avec soi-même de Pema Chodron

- Le pouvoir du moment présent d’Eckhart Tolle

http://www.nantes-shiatsu.fr/

asanas pour le dos

Cours de Yoga a Saint Maximin la Sainte Baume

Une séance de yoga pour le dos

Vous pourrez pratiquer cette séance de yoga pour le dos d’une durée de 20 minutes en après-midi lorsque votre énergie diminue ou le soir avant d’aller au lit. Après cette séance, vous sentirez vos muscles étirés et vous ressentirez de nombreux bienfaits physiques et psychologiques, dont une réduction de votre stress, une meilleure digestion et un esprit plus calme.

De plus, l’un des grands bienfaits de cette séance pour le dos est de revitaliser votre colonne vertébrale en pratiquant ses 6 mouvements :

flexion avant;

flexion arrière;

flexion latérale à gauche;

flexion latérale à droite;

torsion à gauche;

torsion à droite.Lorsque vous pratiquez, il est important de garder le dos long et droit. Je vous suggère de bouger très lentement et de prendre le temps de savourer votre pratique de yoga. L’une des erreurs fréquentes de tous les pratiquants de yoga est d’aller tout de suite au début le plus loin possible dans la posture. Donnez-vous plutôt de l’espace pour explorer votre posture. Aussitôt que vous sentez avoir atteint la première limite, arrêtez à cet endroit et prenez le temps de respirer profondément. Lorsque vous êtes très à l’aise dans votre posture, inspirez en allongeant le dos et, en expirant, allez un peu plus loin dans la posture.

Notez que les images sont à titre indicatif seulement. Il se pourrait que vos postures soient très bonnes sans être identiques à la photo.

1) Se centrer. Couché sur le dos, amenez les jambes un peu plus larges que les hanches et les bras à environ 15 cm du corps, les paumes tournées vers le haut. Fermez les yeux et prenez conscience de votre respiration. Suivez les mouvements d’inspiration et d’expiration pendant quelques respirations.2) Respiration complète. En inspirant de façon fluide, gonflez l’abdomen, laissez les côtes se soulever et s’étendre de chaque côté et soulevez le haut de la poitrine. Lors de l’expiration, ramenez le haut de la poitrine, les côtes et l’abdomen. Contractez les abdominaux pour laisser sortir l’air résiduel. Faites de 5 à 15 respirations complètes en suivant cette étape.

Pour être guidé dans la respiration complète, vous pouvez vous procurer les Séances de respiration et de méditation :http://www.diva-yoga.com/respiration-meditation.html

3) Chien et chat. Prenez la position de la table, à quatre pattes, en amenant les genoux à la largeur des hanches et les mains sous les épaules. Gardez la tête baissée, et allongez votre dos, comme si votre tête essayait de rejoindre le mur devant vous. Vous pratiquerez alternativement le chien et le chat en passant de l’un à l’autre.

Pour aller dans le chien, inspirez et laissez le ventre descendre vers le sol en arquant le dos. Ouvrez la poitrine et reculez les épaules vers l’arrière. Pour aller dans le chat, expirez et arrondissez le dos. Poussez le dos vers le plafond et amenez le nombril en direction de la colonne vertébrale.

Respirez profondément en allant d’une position à l’autre et faites de 5 à 15 répétitions. Plus vous répéterez ces mouvements, plus le dos et la colonne vertébrale s’échaufferont et se délieront. À la fin de vos répétitions, revenez dans la position de la table.

4) Chien tête en bas. Pour aller dans la posture du chien tête en bas, amenez les orteils sous les pieds et poussez les hanches vers le plafond. Poussez les mains vers l’avant comme le fait un chien lorsqu’il s’étire. Dirigez les talons vers le sol et poussez les hanches le plafond. Restez dans la posture pendant 3 à 5 respirations profondes.

5) Poupée de chiffon. Amenez les mains près des pieds et gardez la tête vers le bas. Pliez les genoux et déroulez lentement le dos pour aller en position debout. La tête est la dernière à se relever et à se mettre dans l’alignement de la colonne vertébrale.

6) Montagne. Lorsque vous êtes debout, prenez la position de la montagne. Amenez les pieds à la largeur des hanches et poussez les pieds vers le sol. Soulevez les orteils, écartez-les et déposez-les au sol. Amenez votre bassin en position neutre, et engagez les abdominaux. Ouvrez la poitrine en roulant les épaules vers l’arrière et vers le bas. Enfin, pour allonger le dos, le dessus de la tête essaie de rejoindre le plafond, tout en gardant le menton parallèle au sol. Respirez profondément dans cette posture de solidité et d’enracinement pendant au moins 5 respirations profondes.

7) Demi-lune. Pour aller dans la demi-lune, allongez le bras gauche sur le côté. À l’inspiration, soulevez le bras gauche jusqu’au-dessus de la tête. Allongez le bras et les doigts vers le plafond et descendez l’épaule gauche. Expirez, poussez la hanche gauche vers la gauche et penchez-vous sur le côté droit. Assurez-vous d’avoir une respiration aisée, d’avoir une pression égale sur les deux pieds et de garder la tête dans l’alignement de la colonne vertébrale. Restez dans la position de 5 à 10 respirations.

Contractez les abdominaux, et inspirez pour revenir au centre. Répétez du côté droit. Lorsque vous avez terminé les deux côtés, observez l’étirement dans votre dos et sur les côtés.

8) Torsion couchée. Pour retourner en position couchée sur le dos, pliez les genoux, penchez la tête et arrondissez le dos comme si vous étiez une poupée de chiffon. Couchez-vous sur le dos et amenez les genoux à la poitrine. Amenez ensuite les bras à la hauteur des épaules, en « T ». Expirez et amenez les jambes du côté droit. Tournez ensuite la tête vers la gauche.

Restez dans la position pendant au moins 5 respirations. Si vous êtes à l’aise dans cette posture, vous pouvez y rester de 3 à 5 minutes.

Pour sortir de la posture, contractez les abdominaux, inspirez et ramenez les jambes au centre. Ramenez les jambes vers la poitrine et enroulez vos bras autour de vos jambes pour bien étirer le dos.

Répétez la posture du côté gauche.

9) La sagesse de votre corps. Avant d’aller en relaxation finale, observez quels sont les mouvements qui vous feraient du bien et pratiquez ces mouvements. Ce seront peut-être des rotations du cou, des épaules, des poignets ou des étirements des hanches. Les mouvements peuvent être en position debout, assise ou couchée. Notez que ce ne sont pas nécessairement des postures de yoga. Ce sont des mouvements qui vous font du bien et, surtout, des mouvements demandés par votre corps.

10) Relaxation finale. Utilisez votre méthode de relaxation préférée. Si vous n’en avez pas, vous pouvez relaxer tous les muscles de votre corps en imaginant qu’ils s’enfoncent dans le sol. Commencez par les pieds et montez jusqu’à votre tête. N’oubliez pas de détendre les muscles du visage, dont la mâchoire et le front. Relâchez tout contrôle sur votre respiration en la laissant être naturelle et fluide.

Si vous préférez être guidé dans votre relaxation, procurez-vous l’ensemble de 3 séances de relaxation de Diva Yoga :

Bonne séance!

1) et 2) Couché sur le dos

3) Table

3) Chien

3) Chat

4) Chien tête en bas

5) Poupée de chiffon

6) Montagne

7) Demi-lune

8) Torsion couchée

8) Enfant sur le dos

10) Relaxation finale

La méditation

Cours de Yoga Saint-Maximin la Sainte-Baume

“La méditation est la voie royale vers la liberté, une échelle mystérieuse, qui relie la Terre au ciel, qui nous mène de l’obscurité vers la lumière et de la mortalité à l’immortalité.” Swami Sivananda

Seule l’intuition permet de comprendre

La méditation est un état de conscience que l’on ne peut comprendre quedirectement et intuitivement. Les expériences habituelles sont limitées par le temps, l’espace et les lois de la causalité, tandis que l’état de méditationtranscende toutes les barrières. Dans la méditation, le passé et l’avenir se rejoignent. Il ne reste qu’une seule certitude– je suis – dans un moment présent infini et éternel.

Effets physiques :

Le calme de la méditation est plus profond que celui du sommeil. La méditationévacue le stress – tout le corps, toutes les cellules se reposent. La méditationpréserve la jeunesse et empêche de vieillir prématurément.

Effets sur le mental :

Les expériences de la méditation telles que l’unité, le bonheur et l’harmonie développent de nouvelles habitudes de pensée. Les tendances négatives sont dépassées et le mental se raffermit. La méditation permet d’acquérir unepersonnalité dynamique, un langage puissant, la joie et une énormeendurance mentale.

Pratique : les 5 tibétains

Cours de Yoga Saint-Maximin la Sainte-Baume

A ne pratiquer qu’en étant sure de sa forme et aptitude physique.

– Exercices d’harmonisation

Ces exercices réactivent toute l’énergie du corps. Ils augmentent notre énergie vitale et régularisent son niveau sur tous les chakras ou centres énergétiques de notre corps.

Ces 5 exercices proviennent des monastères retirés de l’Himalaya. Ils ont été gardés secrets jusque dans les années 30 et mis à la connaissance du monde occidental par Peter Kelder. Vous pouvez lire son ouvrage “Les Cinq Tibétains” paru aux Editions Vivez Soleil, CH-1225 Chêne-Bourg/Genève, ISBN 2-88058-091-9.

Il faut les faire quelques minutes par jour, tous les jours. On peut pratiquer ces rites une fois par jour (matin ou soir) ou deux fois par jour (matin et soir).

Il est important d’enchaîner les exercices. Après chaque exercice, se lever et inspirer profondément 2 ou 3 fois.

A la fin prendre une douche chaude ou froide et bien se frictionner le corps.

Le travail se fait de façon progressive : faire au départ 3 fois chaque exercice, puis augmenter progressivement jusqu’à 21.

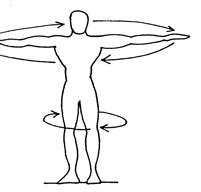

Exo 1 :

• Tourner dans le sens des aiguilles d’une montre

• Main gauche vers le ciel, main droite vers la terre

• Le vertige indique le degré d’intoxication du corps.

Au début, on peut tourner 6 fois avant de commencer à ressentir une sensation de vertige qui nous donne envie de nous asseoir, et c’est exactement ce qu’il faut faire après cet exercice.

But : Relancer l’énergie

Exo 2 :

• Départ allongé sur le dos. Les bras le long du corps

• Soulevez simultanément tête et jambes (l’expiration se fait en montant les jambes). Bien rentrer la nuque

• Possibilité de plier les jambes en cas de difficultés ou de mal de dos

But : Tonification des abdominaux et disparition de l’obésité abdominale

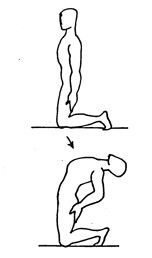

Exo 3 :

• Départ à genoux, les bras plaqués le long des cuisses.

• A l’expir, pencher en avant, le menton sur la poitrine.

• A l’inspir, étirer le buste et la tête en arrière autant que possible.

But : Stimule les glandes thyroïdes, Rééquilibre le psychisme

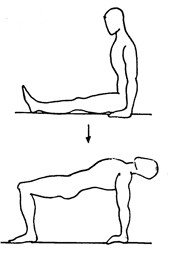

Exo 4 :

• Départ assis, jambes allongées, les mains à plat sur le sol, pieds écartés de la largeur du bassin.

• A l’inspir, soulever le bassin et plier les genoux à angle droit.

• Laisser aller la tête aussi loin que possible en arrière.

• A l’expir, se rassoir.

But : Stimule le bas-ventre, le cou, la medulla* et les genoux

*Le bulbe rachidien (ou medulla oblongata, moelle allongée dans la terminologie internationale oumyélencéphale) est la partie inférieure du tronc cérébral (la plus caudale) chez les vertébrés. Elle prolonge en haut la moelle épinière et se situe en avant du cervelet dans la fosse postérieure du crâne.

Exo 5 :

• Départ mains au sol, écartée de la largeur des épaules, et pointes des pieds au sol, écartés de la largeur du bassin, jambes tendues.

• A l’inspir, soulever les hanches autant que possible en rentrent la tête entre les bras.

• A l’expir, redescendre lentement en tirant la tête en arrière.

But : Revitalise et dynamise

https://lavoiedelasagesse.wordpress.com

Le Corps médiateur dans le Yoga

Cours de YOGA à St Maximin la Sainte Baume

Le corps, travaillé par l’ascèse, est donc un espace pour le Soi. Mais de plus, il indique un chemin, celui de l’individuation, il constitue la médiation existentielle nécessaire vers la connaissance métaphysique qui libère. Soumettre le corps au travail de l’intériorité devient alors une grande voie spirituelle : « C’est à l’intérieur du corps où le souffle est entré que ce Soi subtil doit être atteint par la conscience » (9). Divers mythes évoquent l’intérieur, le secret, la quête, et toute une anthropologie du corps « creux », qui s’évide à travers les pratiques du renoncement pour se révéler comme le contenant du divin. L’être humain a été créé avec des ouvertures vers l’extérieur, « c’est pourquoi on voit au-dehors, et non pas en soi-même. Mais un sage a scruté son âme, le regard tourné en lui-même à la recherche de ce qui ne meurt pas » (10). Dans cette rentrée en soi, l’être humain ne s’enferme pas ; au contraire, il bascule dans la dimension cosmique : « Aussi vaste que l’espace qu’embrasse notre regard est cet espace à l’intérieur du cœur [ ] le ciel et la terre y sont réunis, le feu et l’air, le soleil et la lune, l’éclair et les constellations » (11). Comment mieux dire que le corps est médiateur ?

Dans cette culture qui pense l’univers comme un grand corps, on envisage inversement le corps humain comme un cosmos intérieur. Alors, entre le corps du monde et le monde du corps, il y a résonance et réciprocité, comme il y a non-dualité entre le brahman, l’Être universel, et l’âtman, le Soi individuel.

Le corps du yogi

C’est seulement à partir de cet héritage culturel que peut vraiment se comprendre la dimension corporelle dans le yoga, sinon on risque de rabattre cette discipline sur une simple gymnastique. Je voudrais évoquer rapidement ici trois points : la posture, la respiration et la notion d’ascèse.

La posture, tout d’abord. Nous avons pris l’habitude de dire « faire des postures ». Mais âsana est une expérience avant d’être un exercice, elle vise un état. Manière de se poser plutôt que d’agir, « laisser-être » plutôt que « vouloir-faire », ce travail sort du cadre de nos repères communs où le corps est toujours utilisé, instrumentalisé pour un but – quel qu’il soit : performance, santé, efficacité au travail, beauté, etc. A notre grand étonnement, les Yoga sûtras ne décrivent aucune posture ; en réalité, ils se contentent de situer la pratique dans un champ sémantique où la question fondamentale est la réconciliation des dualités inhérentes à la condition humaine. Ils disent seulement âsanam sthirasukham : la posture réalise l’union des opposés, la stabilité et la fluidité, la rigueur et la souplesse,etc. Ils n’abordent aucunement les questions techniques, ils ne prennent pas position sur un objectif d’efficacité qui tendrait à la belle posture, à une expression parfaite du corps. En ce sens, la posture est pure présence à soi-même et elle est la médiation indispensable à travers laquelle cette présence est aussi en relation avec les autres et le cosmos. Bien entendu, on comprend que cela se travaille et qu’en fait les 84.000 (!) postures inventées par les yogis, en particulier tantriques, sont des exercices particuliers qui ont des buts spécifiques, limités – renforcer, assouplir telle région du corps, restaurer telle fonction. Mais on comprend aussi que tout cela n’a de sens qu’en préparation à la posture royale, l’assise « stable et agréable », dans laquelle on est simplement, dépouillé de toute tension vers un but, libre de tout impératif d’amélioration ou de réalisation. C’est bien cela que Patanjali désigne quand il dit âsanam sthirasukham.

Quant à la respiration, elle mérite une réflexion analogue. Son rythme binaire inspir-expir, la communication qu’elle produit naturellement entre intérieur et extérieur en ont fait un merveilleux symptôme de la condition d’être incarné. Le travail du yoga va consister d’abord à la libérer de ses conditionnements affectifs, de sa soumission à l’émotionnel, de l’instabilité du mental. Les Upanishads avaient déjà bien repéré tout l’intérêt de la chose : « Comme un oiseau attaché par un fil vole de droite et de gauche et, ne trouvant nulle part où se poser, finalement se réfugie à l’endroit même où il est lié, de même le mental, après avoir volé de place en place, ne trouvant nulle part ailleurs où se fixer, se réfugie dans le souffle » (

Chândogya VI, 8, 2). Mais ce n’est là qu’une première étape, même si elle est essentielle en ce qu’elle permet la pacification de la conscience et l’accès aux états méditatifs. Ce qui est plus important encore pour le yogi, c’est de découvrir, à travers la fonction respiratoire, la présence du « souffle » (prâna). La respiration réflexe, quand elle devient consciente, permet d’expérimenter que nous sommes traversés, parcourus, animés par le souffle. Cela change tout : au lieu de prendre de l’air, de le garder, nous le recevons et le laissons nous habiter. Nous devenons des instruments de musique, des caisses de résonance : le corps n’est plus rempli, saturé, il s’est laissé évider, creuser, et le souffle peut y circuler. Ce sentiment contemporain rejoint de très vieilles conceptions, que le yoga indien n’a jamais oubliées. Tout à l’heure, je rappelais que le yoga est né dans une culture où le corps du monde et le monde du corps sont conçus comme analogues : avec le souffle, se révèle un continuum du vivant entre les deux. Prâna irrigue de manière invisible l’un et l’autre, le cosmos et le corps humain.« Hommage au souffle

qui régit l’univers entier [ ]Lorsque le souffle a fait pleuvoir

Pour féconder les plantes

Arrosant la vaste terre,

Les troupeaux mugissent de joie [ ]Et les plantes mouillées de pluie,

S’entretiennent avec le souffle :

« tu as étiré notre durée de vie !

tu nous as parfumées ! » [ ]Je te salue, souffle,

Quand tu suscites l’expir ;

Je te salue, souffle,

Au moment de l’inspir [ ]Ce corps qui m’est si cher,

Il est à toi, souffle de vie ! » etc. (12)Remarquons simplement ici que cette découverte se fait dans le corps charnel, ou plutôt à travers celui-ci : là encore, nous rencontrons cette notion de corps médiateur.

Je terminerai par quelques remarques sur l’ascèse du yoga. Le mot « ascèse » charrie avec lui des représentations de maîtrise, de mortification, de violence même qui ne sont pas absentes de certaines formes de yoga en Inde ancienne et contemporaine. Il a déjà une meilleure résonance quand on le rapporte à son étymologie grecque aiskèsis, « l’exercice ». Mais le mot sanskrit nous fait bifurquer vers d’autres pistes qui donnent à voir, encore une fois, non pas l’opposition, mais la mise en perspective entre le corps de chair et le « corps de signes ». Les yogis parlent en effet de

tapas, littéralement la « cuisson » du verbe TAP- « chauffer, cuire », pour désigner leur ascèse. Si nous en avions le temps, il faudrait mettre cela en relation avec le rite védique de confection du corps sacrificiel dont j’ai parlé pour commencer : ce rite s’appelle en effet dîkshâ, qui vient d’un verbe DAH-« cuire » ; mais le sanskrit nous donne aussi pakti, « la maturité (spirituelle) », qui vient de PAC-, « chauffer ». Le travail du yoga échauffe et cuit le corps charnel, il le dessèche peu à peu, lui fait perdre son « humidité », le « réduit », le concentre. C’est pourquoi on dit que les grands yogis n’ont pas besoin d’être incinérés, comme le sont les gens du commun : ils sont déjà « cuits » par le yoga. Or comme le remarque un proverbe populaire – les Indiens ont eu aussi leur La Palisse ! – « ce qui est cuit ne peut plus jamais être cru ».

Tapas veut bien dire d’abord « cuisson », mais il implique aussi une transformation irréversible, créatrice d’un développement, d’une forme, d’une vie nouvelles. C’est un terme profondément polysémique : on le trouve associé à la création du monde par les dieux (du tapas de Prajâpati sort le cosmos) ; à la gestation de l’embryon (abhitap-, « couver ») ; à la cuisine, bien sûr ; à la brûlure du désir, à l’échauffement dans la relation sexuelle (rappelons que la conception d’un enfant mâle est assimilée à un sacrifice) ; aux effets énergétiques des exercices du yogaEn définitive, le corps qui peut être médiateur est celui qui a subi cette cuisson transformante. Seulement, l’opération autrefois accomplie par le rite védique est devenue une sagesse consciente, où les individus sont en position active et développent leur vie spirituelle.

Ysé Tardan-Masquelier – 2007